火星のオーロラ発光・電子降下・夜側電離圏増強の同時観測

(Earth Planets and Space 2024年5月6日掲載)

キーワード:火星オーロラ、夜側電離圏、電子降下

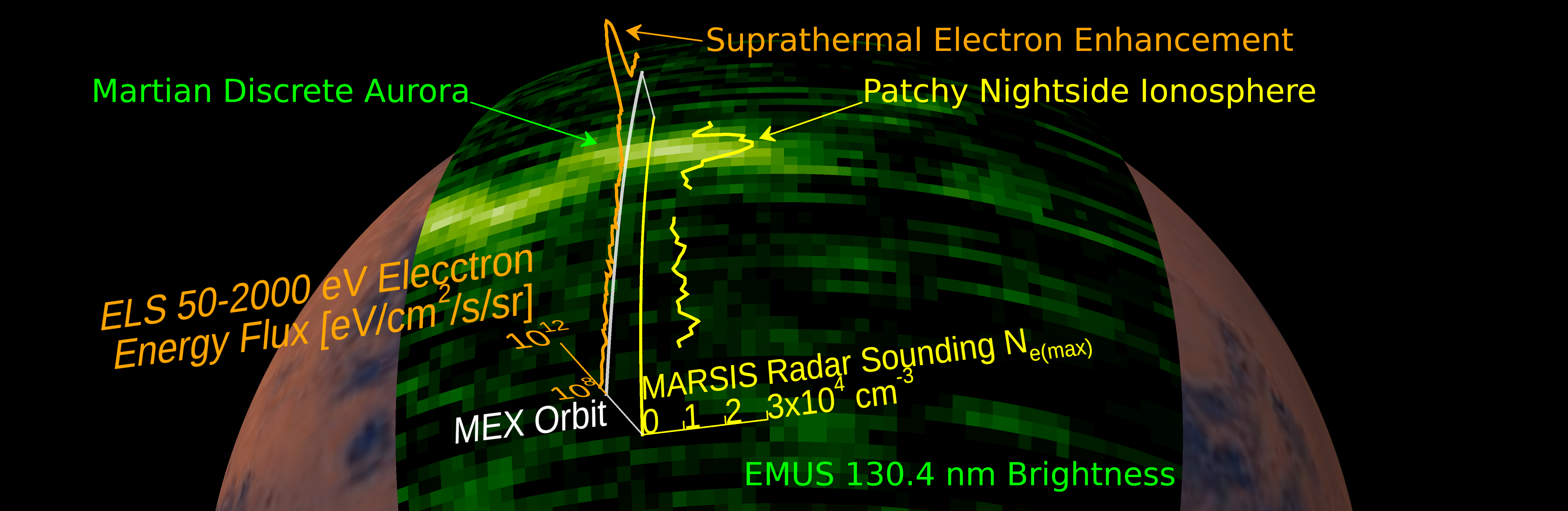

火星の大気に宇宙空間から荷電粒子が降り込んでくることによって発光する火星オーロラは、2000年代に発見されたばかりの現象で、オーロラを発生させる荷電粒子が火星大気に降り注ぐ仕組みの全容は謎に包まれていました。2021年からEmirates Mars Mission (EMM)探査機による高感度の紫外分光器による観測が開始されると、多様な形態を呈するオーロラが火星の夜側で頻繁に発生していることが明らかになってきました。異なる形の火星オーロラは、異なる仕組みで大気に降り込んできた電子が引き起こしていると考えられますが、火星オーロラが光っている形とその直上での電子降下を同時に捉えた観測例はこれまでになく、どの種類のオーロラがどのような降下粒子によって引き起こされたのかを調べることができませんでした。この論文ではEMM探査機が火星オーロラを観測したのとほぼ同じタイミングで、そのオーロラの直上をMars Express探査機が飛行した観測事例を報告しています。Mars Express探査機の観測により、オーロラが光っている場所のまさにその直上で、電子が局所的に強く大気に降り注いでいること、そして探査機直下の電離圏の電子密度が周囲よりも高くなっていることが捉えられました。これは降下電子が火星大気にぶつかることで、オーロラ発光と大気の電離の両方を引き起こしていることを示唆しています。こうした同時観測事例から火星オーロラの形態と降下電子の特性を対応づけていくことで、様々な形を持つ火星オーロラのそれぞれについて、宇宙空間から火星大気に電子が降り注ぐ仕組みを明らかにしていくことができると期待されます。

出典

Harada, Y., Fujiwara, Y., Lillis, R. J. et al. (2024), Discrete aurora and the nightside ionosphere of Mars: an EMM–MEX conjunction of FUV imaging, ionospheric radar sounding, and suprathermal electron measurements, Earth Planets Space, 76, 64, doi: 10.1186/s40623-024-02010-x

火星昼側上空で観測された磁気リコネクションの痕跡

(Geophysical Research Letters 2018年5月26日号)

キーワード:火星、MAVEN、磁気リコネクション、地殻磁場

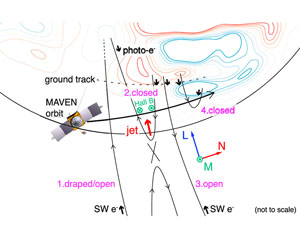

磁気リコネクションは磁力線がつなぎ変わる現象で、宇宙空間プラズマの様々な領域で発生します。火星の昼側上空でも磁気リコネクションが起こることは長い間予想されていましたが、これまで決定的な観測的証拠はありませんでした。本研究では、NASAの火星ミッションであるMAVENが取得した、イオン・電子・磁場の観測データを総合的に解析することで、火星昼側の強い地殻磁場上空で磁気リコネクションが発生することを初めて実証しました。具体的には、MAVENが火星地殻磁場上空の電流シートを通過した時に、(i)閉じた磁力線に捕捉された電離圏起源の光電子、(ii)ホール磁場と垂直磁場成分、そして(iii)アルフェン速度程度のイオンジェットが同時に観測されました。さらにこれらの全ての痕跡が、MAVENがリコネクション発生位置よりも北側を通過したことを示していました。こうした総合的かつ一貫した観測結果は、火星昼側での磁気リコネクション発生を強く示唆するものです。このような火星昼側での磁気リコネクションは、昼側電離圏からのイオン流出経路や火星夜側の磁気テイルの構造を変えるという非常に重要な役割を担っている可能性があります。

出典

Harada, Y., J. S. Halekas, G. A. DiBraccio, S. Xu, J. Espley, J. P. McFadden, D. L. Mitchell, C. Mazelle, D. A. Brain, T. Hara, Y. J. Ma, S. Ruhunusiri, and B. M. Jakosky (2018), Magnetic reconnection on dayside crustal magnetic fields at Mars: MAVEN observations, Geophys. Res. Lett., 45, doi: 10.1002/2018GL077281.

動く赤いカスプオーロラの水平プロファイル

(J. Geophys. Res. Space Physics 2017年3月号)

キーワード:赤いオーロラ、高緯度電離圏、カスプ域、電子降下

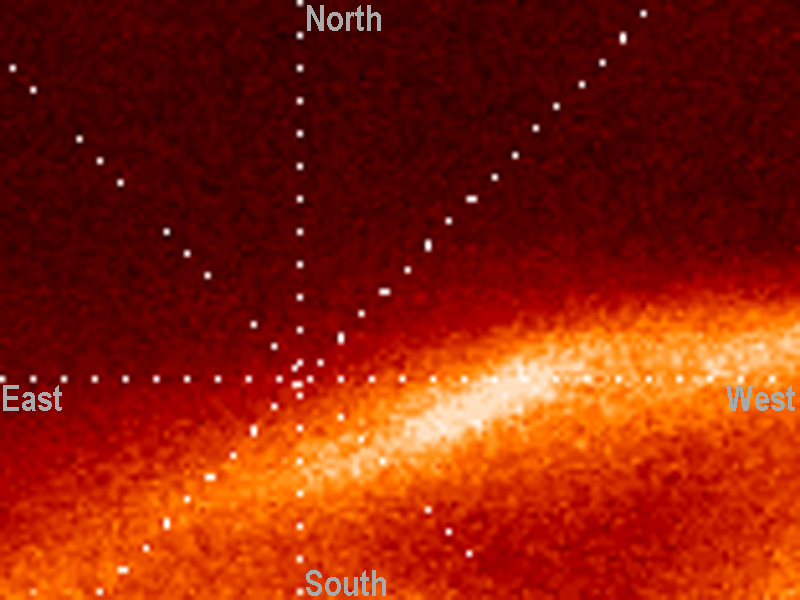

地球の近くの宇宙空間に電子が降り注ぐことによって生み出されるオーロラは、いくつかの特徴的な波長の光を出していますが、そのうちの赤い光は、比較的ゆっくりと放射されています。本研究では、この比較的長い放射時間が、極域のカスプ域と呼ばれる特徴的な緯度・経度において見られるメソスケール(数10 kmから数100 km)の動くオーロラの広がり方にどのように関係しているのかを調べました。スバールバル諸島のロングイヤービィーエンの町の山の上に設置しているオーロラ全天イメージャーで4秒という高時間分解能で取得した赤色オーロラのデータと、ヨーロッパ非干渉散乱レーダーによって同時に取得したプラズマのデータを解析しました。それにより、メソスケールの動く赤いオーロラは、概ね前方の半分の領域に電子が降下しており、後方の半分は「残像」であることを実証しました。このことは、赤い色の光を放つ励起状態の酸素原子の密度の連続の方程式に基づいて準定量的に解釈することができます。また、その解釈のモデルに基づくと、赤色のオーロラの明るさや広がりには、降下してくる電子の遠方の源の状態がどのようになっているかだけでなく、実際に高度250 km程度にまでやってきた電子のかたまりが水平方向にどのように動いているのかということも大きくかかわっていることがわかりました。

出典

Taguchi, S., Y. Chiba, K. Hosokawa, and Y. Ogawa (2017), Horizontal profile of a moving red line cusp aurora, J. Geophys. Res. Space Physics, 122, doi:10.1002/2016JA023115.

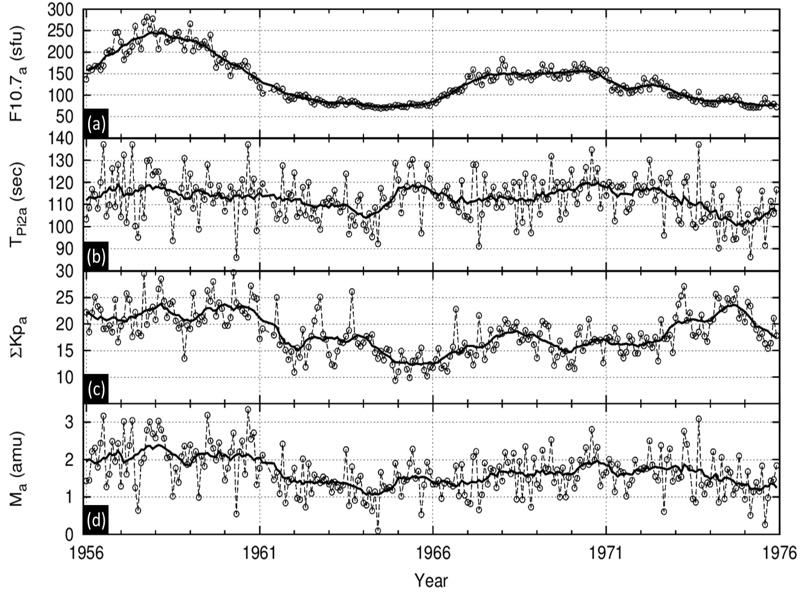

アナログマグネトグラムから作られた高時間分解能地磁気データによる 1956 − 1975年の磁気圏イオン組成の見積もり

(J. Geophys. Res. Space Physics 2016年6月号)

キーワード:磁気圏プラズマ、酸素イオン、地磁気、太陽電波フラックス

今や、人工衛星が地球の周りの宇宙空間飛び、宇宙空間のプラズマのダイナミックな性質について多くのことがわかるようになってきました。一方、人工衛星による観測が行われる前の時代も含めた長い期間にわたる宇宙空間プラズマの性質を見出そうとすると、人工衛星の観測だけでは十分ではありません。本研究では、その目的のためには地磁気のデジタルデータが有効であることを示しています。茨城県の柿岡にある地磁気観測所において取得されてきたアナログの磁場データをもとに作った地磁気のデジタルデータを解析しました。そのデータから、不規則な波形をもつ磁場の振動現象を取り出し、その変動の性質をもとに1956年から1975年の間に磁気圏の平均的なイオンの質量はどのような大きさであったのかを見積もりました。その結果、上記の期間(およそ2太陽周期にもわたる範囲)において、磁気圏の平均的なイオン質量は、太陽活動を表す太陽電波強度と非常に高い相関をもって変動していたことを明らかにしました。太陽電波強度が増大すると、その電波を受ける電離圏の酸素イオンの密度と温度も上昇します。それにより、電離圏から磁気圏へと流れ出す酸素イオンの量が増え、水素イオンが中心となっている磁気圏に上昇してきた酸素イオンが混じることで、磁気圏の平均的なイオンの質量を増大させたと考えられます。

出典

Yamamoto, K., M. Nosé, N. Mashiko, K. Morinaga, and S. Nagamachi (2016), Estimation of magnetospheric plasma ion composition for 1956–1975 by using high time resolution geomagnetic field data created from analog magnetograms, J. Geophys. Res. Space Physics, 121, 5203–5212, doi:10.1002/2016JA022510.

これら以外の研究成果や進行中の研究は,メンバーの個人のページに掲載しています.