ここでは、比較的新しい論文から4編をとりあげて概要をわかりやすく説明しています。

地球の極域のメソスケールの電子降下と沿磁力線電流構造の安定的な性質

(Journal of Geophysical Research: Space Physics, 2020年7月号)

キーワード:赤いオーロラ、沿磁力線電流、太陽風磁場

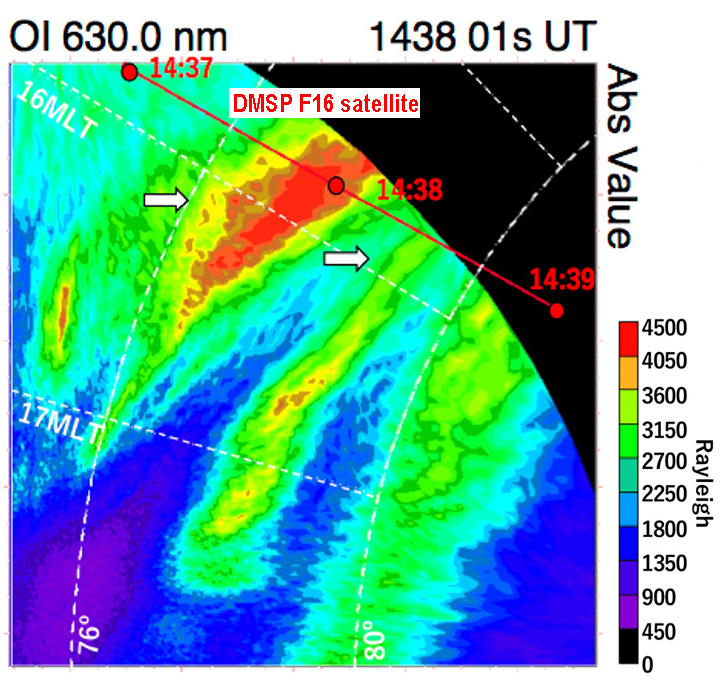

地球の極域で見られるオーロラは、平均的には、地磁気極を中心とする輪のような場所(オーロラオーバル)で見られます。その輪のどの部分であるのか、また、その部分が磁力線を介してつながっている磁気圏がどれくらい"荒れて"いるのか、さらに、磁気圏の外ではどのような性質をもった太陽風が流れているのかなどで、オーロラの構造、言い換えると、電子が磁力線に沿ってどのような構造をもって入ってくるのかは大きく異なります。その中でもメソスケール(水平スケール概ね100 km以下)の構造の性質については、まだよく分かっていないことがたくさんあります。本研究では、強い北向きの磁場を伴う太陽風がやって来ている時に、極域の夕方側の地方時ではどのような状況になっているのかを調べました。そこでは、沿磁力線電流(磁力線に沿って流れる電流)の20-30 kmのメソスケール構造をひとつの単位として、その構造が緯度方向に複数存在しており、そこに、赤いオーロラを引き起こす比較的低いエネルギーをもった電子が強まって入ってきていることがわかりました。このような基本パタンは、少なくとも30分間は安定して維持されることもわかりました。こういった領域は磁力線を介して磁気圏の夕方側で太陽風との相互作用が強い場所につながっています。強い北向きの磁場を伴う太陽風が流れて来ている時には、その太陽風と強く相互作用を起こす磁気圏の下流の場所の状態が、極域の夕方側の高度数100 kmで見られるメソスケールの現象に大きな役割を果たしていると考えられます。

出典

Yokoyama, Y., Taguchi, S., Iyemori, T., and Hosokawa, K. (2020), The quasipersistent feature of highly structured field-aligned currents in the duskside auroral oval: Conjugate observation via Swarm satellites and a ground all-sky imager, Journal of Geophysical Research: Space Physics, 125, e2019JA027594, doi: 10.1029/2019JA027594

対流圏の擾乱に起因する大気光同心円構造の全体像の初観測

(Geophysical Research Letters 2014年10月16日号)

キーワード:大気光、同心円構造、国際宇宙ステーション、近赤外域、中間圏・下部熱圏

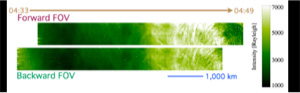

大気光は地球超高層大気中の分子・原子が太陽光からのエネルギーを受けて光化学反応によって微弱な光を放出する現象です。高度400km付近を飛翔する国際宇宙ステーションに搭載されている可視近赤外分光撮像装置(VISI)は、中間圏・下部熱圏からのこのような大気光を観測しています。2013年6月1日04:33UT(UT:世界時間)から04:49UTにVISIは、北アメリカ上空の高度95km付近で発光する酸素分子大気光(波長762nm)の同心円構造を捉えました(図の右側部分。上側のパネルはVISIの前側の視野、下側のパネルは後側の視野)。このような同心円構造はこれまでの地上観測でその一端が捉えられてきましたが、今回初めて円の中心部から端までの全体構造を捉えることに成功しました。これにより、中心から1000km以上にわたって同心円構造がほぼ減衰せずに伝搬していること、水平波長80kmの成分が支配的であることが明らかになりました。また、VISIの前後の視野の観測時間差および波面の位置の違いから外向きの伝搬速度も推定できます。この同心円構造は、観測の前日に発生した竜巻に由来する雲から大気重力波が継続的に発生して上方に伝搬し、発光層付近で水平方向に広がった結果生じたものと考えられます。VISIは、この事例以外にも大気光中の同心円構造を捉えており、これらを通して、中間圏・下部熱圏と成層圏・対流圏の結合過程を明らかにできるものと考えています。

出典

Akiya, Y., Saito, A., Sakanoi, T., Hozumi, Y., Yamazaki, A., Otsuka, Y., Nishioka, M., and Tsugawa, T. (2014) First space-borne observation of the entire concentric airglow structure caused by tropospheric disturbance, Geophysical Research Letters, 41, 6943-6948, doi:10.1002/2014GL061403.

磁気圏の外壁から脱出する地球由来の酸素イオン

(Geophysical Research Letters 2025年8月16日号)

キーワード:磁気圏、イオンアウトフロー、酸素イオン、磁気リコネクション

私たちの地球の大気の上層部分の一部は、地球の重力を振り切って宇宙空間へと流れ出しています。これは、イオンアウトフローと呼ばれており、長い期間の中で地球の大気がどのように変化してきたのかを知る上でも重要な現象です。これまでの衛星による観測から、こうしたイオンの中には、地球の磁場の勢力範囲である磁気圏を通り抜けて、その外側を流れる太陽風に引きずられるようにして遠方へと消えていくものがあることが知られていました。しかし、そのようなイオンが磁気圏の外壁から出る瞬間に、どのような力を受け、どんな動きをしているのかは、これまでよくわかっていませんでした。本研究では、磁気圏を探査するCluster(クラスター)衛星の観測データを詳しく調べて、酸素イオンアウトフローが磁気圏の外壁を出たところで一気に加速されながらさらに外へと飛び出していく様子を捉えました。そこでは磁気リコネクションと呼ばれる磁力線のつなぎ変わり現象が起きており、その際に生じる電磁場の急峻な空間変化によって酸素イオンが効率的に加速されていることもわかりました。この発見は、地球だけでなく、他の惑星でも大気が宇宙へ逃げていくしくみを理解するうえで大切な手がかりとなります。

出典

Koike, H., Yamauchi, M., Taguchi, S., Nilsson, H., and Dandouras, I. (2025), Energization of outflowing O+ by double-pickup in earthward plasma jets from lobe reconnection and in magnetosheath flow. Geophysical Research Letters, 52, e2025GL115236, doi:10.1029/2025GL115236

月の表面から飛び出す電子のエネルギー分布の数値モデル

(Journal of Geophysical Research: Space Physics 2023年10月号)

キーワード:月、帯電、光電子、オージェー電子

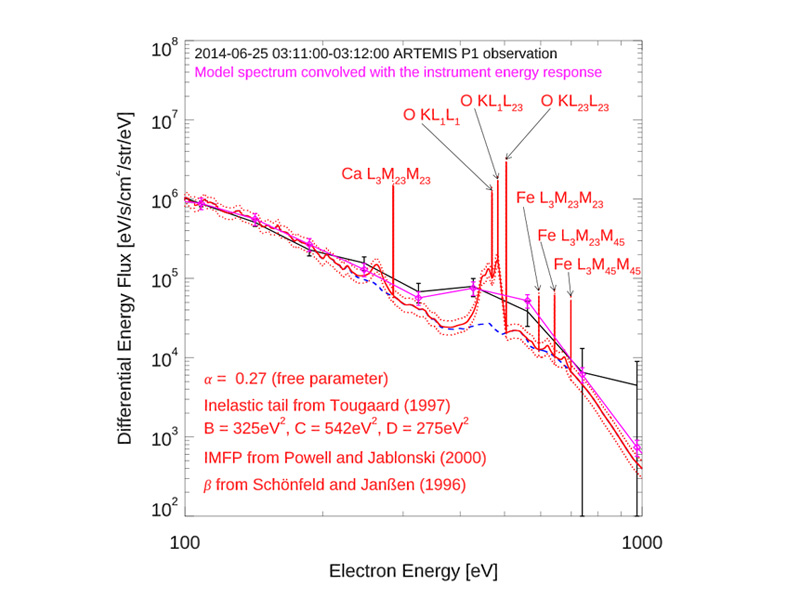

月には大気がほとんどないので、宇宙から飛んでくるイオンや電子は、大気にさえぎられることなくそのまま月の表面にぶつかります。また、月面に太陽の光が当たると、そこから電子が飛び出します。月の表面は電気を帯びることになり、これは月面帯電と呼ばれています。これまで、太陽の光を受けて月の表面から飛び出す電子については、そのエネルギーの分布が、計算に基づく推定と実際の観測とで一致しないという問題がありました。本研究では、そのような電子のエネルギー分布について、関わる物理過程やさまざまなパラメータを見直し、高精度な数値モデルを開発しました。さらに、このモデルを使った計算結果を、月を周回する探査機THEMIS-ARTEMIS(テミス・アルテミス)衛星の観測データと比較しました。その結果、月の表面から飛び出す電子を精度良く測ることが、月面電位の新たなリモートセンシング手法となりうることを見出しました。将来の月の観測計画において、このような電子のエネルギ−を高い分解能で測定することは非常に重要と言えます。

出典

Kato, M., Harada, Y., Xu, S., Poppe, A. R., Halekas, J. S., Miyake, Y., et al. (2023), Modeling photoelectron and Auger electron emission from the sunlit lunar surface: A comparison with ARTEMIS observations. Journal of Geophysical Research: Space Physics, 128, e2023JA031707, doi: 10.1029/2023JA031707

これら以外の研究成果や進行中の研究は,メンバーの個人のページに掲載しています.